日頃から新聞を読み慣れている新聞社の社員は、どんな風に新聞を読んでいるのでしょうか?社員ならではの「ちょい読みの仕方」や「生活の中での新聞の活かし方」をご紹介します!

今回は、「新聞を活用し、親子のコミュニケーションを深めよう」というコンセプトのもと、自分の子どもたちとのやりとりや新聞活用術をSNSで発信している朝日新聞社員のチーム「親と子らぼ」のメンバーたち(活動名:たぐぱぱ、おっちい=いずれも30代、ありあり、うりママ=いずれも40代、小林さん=50代)が、家庭での新聞の取り入れ方や、子どもの関心の引き出し方を紹介します。

子育てから感じた“役立つ新聞”

ありあり:「親と子らぼ」スタートのきっかけは、二つあります。一つ目は、私が所属する販売局では「新聞とお客さまをつなぐ」ことを主な仕事としていまして、SNSを通じてお客さまに新聞活用の方法を提案したいという思いがあったことです。新聞に携わる者として、そうした立場からどんな情報をお届けできるのかということをまず考えました。二つ目は、自分が小1の息子の子育てをしていて、「新聞が子どもとのコミュニケーションに役立つ」と感じる場面が多々あったことです。

小林さん:われわれが感じた“新聞を使った家族のコミュニケーション”の可能性を発信すれば響くのではないか。まずは朝日新聞社員自身が新しい新聞の使い方を考えながら実験していくという思いを込めて、“らぼ”という名前をつけました。

ありあり:小学生の子どもがいたり、子育て経験があったりする社員に参加を呼びかけ、集まったのがわれわれ5名です。2018年10月にFacebookページで活動をスタートしました。

左から、たぐぱぱ、うりママ、おっちい、

ありあり、小林さん

切り抜いてトイレの壁に貼ってみると…

たぐぱぱ:私は「親と子らぼ」を始める前から、家族のコミュニケーションに新聞を使っていました。トイレの壁にコルクボードを貼って、そこに子どもが興味を持ちそうな新聞記事を切り抜いて貼り始めたのです。最初の一週間くらいは何の反応もなかったのですが、当時小4だった娘がある日「パパ、まだ貼り替えないの?」って聞いてくれました。「あっ、見てくれてるんだ」と思い、それからはペースを速めて週に2~3回くらいは新しいものを貼るようにしています。

ありあり:たぐぱぱのスクラップ案はメンバーみんなが取り入れ、発信もしています。私はホワイトボードに貼って、記事を読めば答えがわかるクイズを出したりもしています。ただ「これは興味があるだろう」と思った記事でも反応がないということも少なくありません(笑)。子どもが本当に興味を持っていることが何なのか、を考えるきっかけにもなりました。また、スクラップした記事の書き写しを、子どもと妻が二人三脚で行っています。子ども一人だと続けるのは厳しいので、妻が一緒に取り組んでくれるのは本当にありがたいです。段々と子どもの字がきれいになっていくのがわかって感動しています。

たぐぱぱ:「勉強になるから読んでほしい」とこちらの都合で記事を選ぶと、子どももそれに感づいてしまうんですよね。あまり打算的にやると、シラけてしまうんです(笑)。子どもが興味を持つのは「文章が短くて、写真があって、動物ネタ」などと選び方にコツがあるのですが、やはり大事なのは、子どものことを知った気にならないで、「何が好きなのかな?」という視点で接することだと思います。

うりママ:私の家もコルクボードを取り入れていたのですが、最近はボードに記事が収まりきらなくなってきたので、クリアファイルに入れるようになりました。それをテーブルに置いておくと、いつの間にか小6の息子が進んで読んでいて、近頃は新聞自体も開いて読むようになってきましたね。

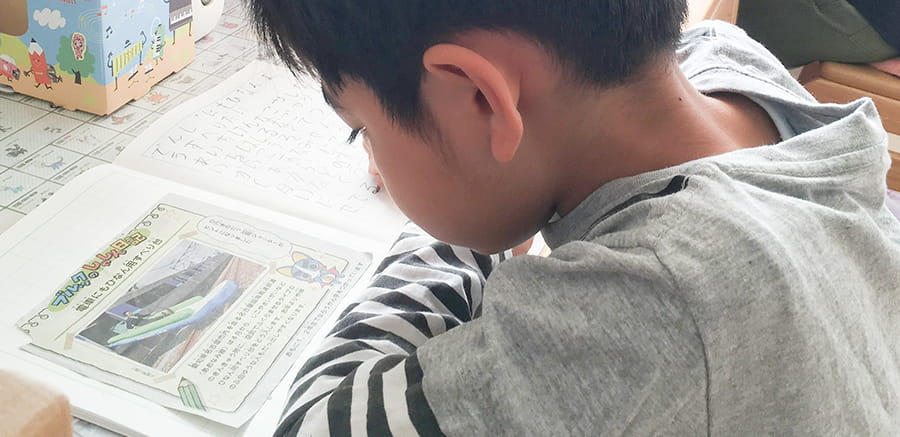

おっちい:うちの小6と小4の子どもたちはYouTube動画ばかり見ていて新聞は読んでくれず、どうすればいいのかと悩んでいたのですが、「クイズだと子どもが興味を持ってくれるのではないか」と思い、実践しています。土曜日の別刷り「be」に「beパズル」といういろいろなパズルのページがあるのですが、これを子どもにやってもらっています。仕事柄出張が多いので、妻が手伝って一緒に解いたりしてくれていますね。そのおかげで、子どもとの会話だけでなく、妻との会話も増え、家族全員のコミュニケーションが活発になったと思います。

子どもも楽しめる「beパズル」!

朝日新聞の週末別刷り「be」で好評の「beパズル」。数独や間違い探しから、迷路、詰将棋・詰碁などまで、大人も子どもも楽しめます!数独は朝日新聞デジタルで答えを応募することもできます。

たぐぱぱ:新聞に親しみが湧いてきたのか、うちの子どももチラっと新聞をめくるようになってきました。いつの間にか新聞を読むことが習慣化され始めていて、驚いています。

そこにある“モノ”だから習慣化する

うりママ:「親と子らぼ」は始まったばかりですが、すでに気づきがありました。それは、「子どもに新聞を読んでもらうためには、新聞を手の届くところに置いておくことが重要」ということです。というのも、新聞を見える所に置いておくようにしたら、子どもが自分から手を伸ばして広げて読むようになったんです。もし、私から「読みなさい」と言っていたら反発したはずなので、自分から手に取れる状況を作るというのが重要だと感じました。

たぐぱぱ:“そこにある”っていうのは大切で、それは物理的な“モノ”の良さですよね。もしメルマガだったら開いていない情報だとしても、新聞だと手元に届くからなんとなく開く。それがいつの間にか習慣化していく。私は新聞を通勤電車の中で読んでいたのですが、「親と子らぼ」の活動を始めてからは家に置いて出るようになりました。すると、帰宅したときに新聞が少し不ぞろいになっていて「あ、子どもが読んでるんだ」と気づきました。

ありあり:まだ数は多くないですが、Facebookページにも「小学生新聞をとってみたい」といった内容の反応をいくつか頂くようになりましたね。

小林さん:新聞を読む頻度が高い子どもは学力が高いことも、文部科学省の「平成30年度全国学力・学習状況調査」の分析からわかっています。われわれの活動を見た方が新聞をとってくれた結果、家族のコミュニケーションが活発になり、さらにお子さんの学力向上にも寄与できたら、そんなに嬉しいことはありません。

新聞をもっと身近にしたい。

「親と子らぼ」のこれからは?

小林さん:これからも、もっと気楽に“新聞がある生活”というものを伝えていきたいですね。

ありあり:それと同時にリアルイベントは増やしていきたいです。先日「まわしよみ新聞」というワークショップを開いたのですが、そこでは参加者の方々に朝日新聞の過去記事から子育てに役立ちそうなものを選んでいただき、壁新聞を作りました。そうした読者の方々との双方向のコミュニケーションはぜひ広げていきたいと思っています。

おっちい:新聞が家族のコミュニケーションの起点になれば嬉しいです。新聞にはその可能性があると感じているので、これからもそのヒントになるような情報を発信していきたいと考えています。

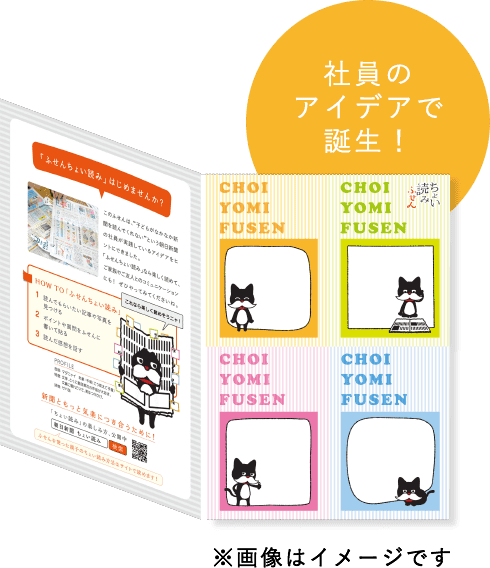

「ちょい読み」に便利なグッズが誕生!ご家族や身近な方との「ちょい読み」をお楽しみください。

- ちょい読みふせん

-

ご家族やご友人との「ちょい読み」にぴったりなオリジナルふせん

-

HOW TO「ふせんちょい読み」

- 読んでもらいたい記事や写真を見つける

- ポイントや質問をふせんに書いて新聞に貼る

- 読んだ感想を話す

家庭に新聞を。新聞を子育てのツールに。

親子間のコミュニケーション方法、家庭学習への活用法を朝日新聞社の社員が実験中。