朝日新聞紹介

歴史から日常まで、多彩な切り口で楽しめるのが朝日新聞です。

2015年4月に始まった1面コラムで、哲学者の鷲田清一さんが古今東西のことばを紹介し、思索をめぐらせます。「ひとひねりある、普通とはちがう物の見方をしていることば」を選ぶことが多いという鷲田さん。口調、リズム、肌触りなど、「じん」ときたポイントを語るユニークな視点と、味わい深い解説が人気です。折々のことばの魅力や鷲田さんの連載への思いを紹介します。

1949年京都市生まれ。哲学者。大阪大学総長、京都市立芸術大学学長などを歴任。 2013年からせんだいメディアテーク館長。著書は『モードの迷宮』『分散する理性』『「聴く」ことの力』『「ぐずぐず」の理由』『二枚腰のすすめ』など多数。

「折々のことば」は、2015年4月から始まった朝日新聞朝刊1面のコラム。哲学者の鷲田清一さんが、古来の金言からツイッターのつぶやきまで、さまざまな「ことば」を紹介し、思索をめぐらせます。

1面には、読者が毎朝楽しみにしてくださる小さなコラムが長く連載されてきました。

●詩や俳句など短詩型文学を取り上げた「折々のうた」(1979~2007年)

●草花の植生、歴史、それにちなんだ文学作品などを紹介する「花おりおり」(2001~06年、夕刊掲載期も)

●写真を用いながら動物の生態などを解説する「けさの鳥」(2003~04年)

「折々のことば」はこうした豊かな風土や文化の薫るコラムの系譜を受け継いでいます。

鷲田さんが紹介するのは、哲学的なことば、格言だけでなく、ギャグ漫画みたいなものまで幅広いジャンルにわたります。「今日はどんなことばだろう」と、毎朝の出会いを楽しんでみてください。

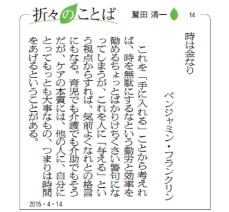

「意識して違う視点を」意識して「別の目」をと心がけています。「時は金なり」では、「貯 た める」のではなく「与える」という視点から、育児でも介護でも自分の大事なもの(時間)を他人に気前よくあげると考えてみては、と紹介しました。

初めは「何が言いたいんやろ」と思っても、時間がたってから「ああ、この人、こういうこと言ってたのか」と、あとで自分と違う視点も許容できるような、そういうことばを紹介したい。大声で説得するようなことばと金言は選ばないようにしています。

(2020年11月21日付紙面から)

幅広い年代にご愛読いただいている「折々のことば」。どんなところが好きで、どうやって読んでいるのでしょうか。読者のみなさんの楽しみ方をご紹介します。

朝日新聞をお試し読みしていただく方に感謝の気持ちを込めて、専用スクラップブック「折々のことば 日めくり手帖」をプレゼント!無料7日間のお試し読みお申し込みでは、他にも体験版ノートをセットでお届けします。

2015年に始まって以来、ハッと驚き、そして心に響くようなさまざまなことばが登場しました。その中から編集部おすすめの一部をご紹介します。

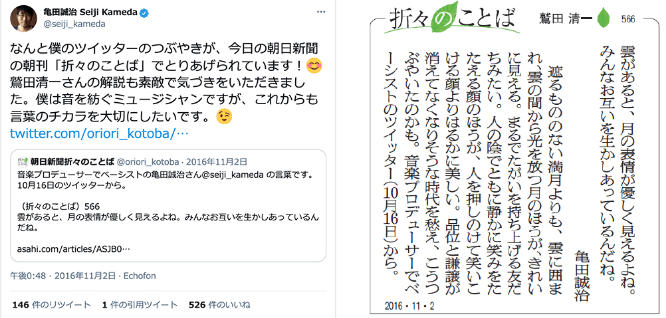

「折々のことばには公式ツイッターアカウント(朝日新聞折々のことば @oriori_kotoba)があります。自身のことばが載った著名人やそのファンたちが、ツイートやリツイートで盛り上がることもしばしば! ぜひチェックしてみてくださいね。

歴史から日常まで、多彩な切り口で楽しめるのが朝日新聞です。